中部大学工学部 情報工学科 山内研究室は生体の脳に学んだ人工知能を構築する基礎研究をしています。

TEL. 0568-51-9391

〒487-8501 愛知県春日井市松元町1200

News & Topics (last update 2025.5.22)HEADLINE

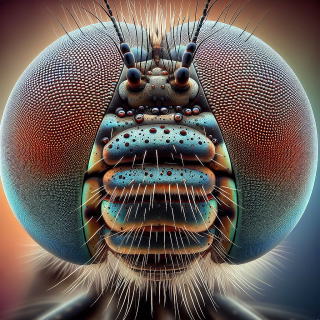

目指せ、昆虫のように小さく賢い人工知能

News & Topics:

2025年度配属に関わるオープンラボ 山内研究室では5314室で行います.

次回は2/28日金曜日 16:00~ 大学院2年生の岸本君が以下のタイトルでICPRAM2025(ポルトガル)にて発表しました. Yuma Kishimoto, Koichiro Yamauchi . "Lifelong Learning Needs Sleep: Few-Shot Incremental Learning Enhanced by Sleep", in Proceedings of the 14th International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods (ICPRAM 2025), SCITEPRESS Science and Technology Publications, Lda., pp. 243--250, February, (2025). 大学院2年生の堀君がWiNF2024の奨励賞を受賞しました. P1A-21 「自動採点のための省コストな能動学習フレームワーク」 堀 達也(中部大学) https://sites.google.com/view/winf2024/award?authuser=0 山内がICONIP2024 (NewZealand)で以下の論文を発表しました. Koichiro Yamauchi, Takahiro Hirate . "What should insect-brain forget?", in Neural Information Processing --31th International Conference, ICONIP 2024--, Springer-Verlag, pp. submitted, (2024)., , 大学院2年生の衣笠君がICONIP2024 (NewZealand)で以下の論文を発表しました. Koki kinugasa, Koichiro Yamauchi . "Pruning neural network parameters using recurrent neural networks", in Neural Information Processing --31th International Conference, ICONIP 2024--, Springer-Verlag, December, (2024)., , 大学院2年生の北川君が以下の論文をPKAW2024 (Kyoto Nov 18-19)で発表しました. Nozomi Kitagawa, Koichiro Yamauchi . "Virtual Learning Machine for Tiny Devices", in Randy Goebel, Wolfgang Wahlster, Zhi-Hua Zhou , editors, Knowledge Management and Acquisition for Intelligent Systems 20th Principle and Practice of Data and Knowledge Acquisition Workshop, PKAW 2024 , Springer-Verlag, vol.LNAI15372, pp. 276--288, November, (2024).Kyoto, Japan, November 18-19, 2024, 大学院2年生の堀君が以下の論文をPKAW2024 (Kyoto Nov 18-19)で発表しました. Tatsuya Hori, Koichiro Yamauchi . "Low Cost Active Learning Framework for Short Answer Scoring", in Randy Goebel, Wolfgang Wahlster, Zhi-Hua Zhou , editors, Knowledge Management and Acquisition for Intelligent Systems 20th Principle and Practice of Data and Knowledge Acquisition Workshop, PKAW 2024 , Springer-Verlag, vol.LNAI 15372, pp. 176--189, November, (2024).Kyoto, Japan, November 18-19, 2024, 大学院2年生の浅井君が以下の論文をICPRAM2024(イタリアローマ 2024.2.24-26)で発表しました。 Taihei Asai, Koichiro Yamauchi . "Swap-deep neural network: incremental inference and learning for embedded systems", in Proceedings of the 13th International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods (ICPRAM 2024), INSTICC, pp. 418--427, February, (2024). 本研究室大学院1年生の北川君がWINF2023にて奨励賞を受賞しました。 表彰 (google.com) 組込用学習エンジンLGRNNPlusの論文が Evolving Systemsに掲載されました。K.Yamauchi: "Quick continual kernel learning on bounded memory space based on balancing between adaptation and forgetting" Evolving Systems (2022) https://doi.org/10.1007/s12530-022-09476-8 コロナ社から教科書が出版されました。:「作って学ぶニューラルネッ トワーク --基礎から追加学習まで--」 IITインターシップ学生と以下の論文を発表しました。(2021年2月6日) Abhilash Reddy Shankarampeta, Koichiro Yamauchi . "Few-shot Class Incremental learning with Generative Feature Replay", in Proceedings of the 10th International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods (ICPRAM 2021), SCITEPRESS Science and Technology Publications, Lda. , Inpress (2021). 渡邊君がICONIP2019にて以下の発表を行いました。2019年12月 Taiki Watanabe, Koichiro Yamauchi . "Lightweight Modal Regression for Stand Alone Embedded Systems", in Neural Information Processing --26th International Conference, ICONIP 2019--, Springer-Verlag, vol.LNCS11594, pp. 367--379, December, (2019). ICANN2019にて以下の発表を行いました。 Masaharu Yamamoto, Koichiro Yamauchi . "Swap kernel regression", in Artificial Neural Networks and Machine Learning -- ICANN2019, Elsevier Science Publishers B. V. (North-Holland), LNCS 11728, pp. 579--592, (2019). Ashwin Devanga, Koichiro Yamauchi . "Collaborative Learning of Human and Computer: SupervisedActor-Critic based Collaboration Scheme", in Maria De Marsico, Gabriella Sanniti di Baja, Ana Fred , editors, Proceedings of the 8th International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods (ICPRAM 2019), SCITEPRESS Science and Technology Publications, Lda. , pp. 794--801, February, (2019). (short paper) Modal Regressionを使ったMPPT制御法に関する研究が"Recent Developments in Photovoltaic Materials and Devices," 978-1-78985-404-のchapter 5に掲載されました。[download] 安藤君がITISE2018にて以下の論文を発表しました Koki Ando, Koichiro Yamauchi . "One-pass incremental-Learning of temporal patterns with a bounded memory constraint ", in Olga Valenzuela , Fernando Rojas , Hector Pomares , Ignacio Rojas , editors, Proceedings ITISE 2018. Granada, 19--21, Godel Impresiones Digitales S.L. , vol.3, pp. 1253--1264, September, (2018). インターンシップ生Vanamala Narashimha Bhargav君と行った研究をICPRAM2018で発表しました。 Koichiro Yamauchi, Vanamala Narashimha Bhargav . "Minimum modal regression", in Maria De Marsico, Gabriella Sanniti di Baja, Ana Fred , editors, ICPRAM2018 7th International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods, pp. 448--455, January, (2018). 西尾大輔君が次の論文を発表しました "Multithreading Incremental Learning Scheme for Embedded System to Realize a High-Throughput", i --23rd International Conference, ICONIP 2016--, LNCS9948, pp. 204--213, October, (2016). 加藤和義君が次の論文を発表しましhた:"Risk Sensitive Reinforcement Learning Scheme Is Suitable for Learning on a Budget", 23rd International Conference, ICONIP 2016--, LNCS9949, pp. 202--210, October, (2016). ゼミ説明会(6月30日 15時以降随時、7月5日火曜日(15:20以降)7月6日水曜日 PSH 7月7日木曜日 16時−18時随時、7月8日金曜 日 17時−18時随時)5号館 5314室 小木曽貴也君他の論文がIJHISに掲載されました。 Takaya Ogiso, Koichiro Yamauchi, Norio Ishii, Yuri Suzuki . "Co-learning system for humans and machines using a weightedmajority-based method" Accepted to IJHIS (IOS Press). 小木曽貴也君が以下の論文をSoCPaR2015(福岡)で発表しました。 Takaya Ogiso, Koichiro Yamauchi, Norio Ishii, Yuri Suzuki . "A Co-learning system for human and machines", in Proceedings of the 2015 Seventh International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR2015), IEEE, pp. 363--368, November, (2015). 西尾大輔君が以下の発表を行いました。 西尾 大輔, 山内康一郎 . "組み込み用神経回路LGRNNのスループットを高める実装法", 電子情報通信学会技術報告, NC2015-46, pp. 1--6, 12月, (2015). 加藤秀一君が以下の論文をICSEEA2015(インドネシア)で発表しました。 Hidekazu Kato, Koichiro Yamauchi "Quick MPPT microconverter using a limited general regression neural network with adaptive forgetting." ICSEEA2015 October 5-7 2015, Bandung Indonesia 加藤晶久君が以下の論文をIJCNN2015で発表しました。 Akihisa Kato, Hirohito Kawahara, Koichiro Yamauchi . "Incremental learning on a budget and a quick calculation method using a tree-search algorithm ", in IJCNN2015: The International Joint Conference on Neural Networks 2015, pp. 3719--3725, July, (2015). 小木曽貴也君が以下の発表を行いました。 小木曽貴也, 山内康一郎, 石井成郎, 鈴木裕利 . 加藤晶久君が以下の発表を行いました。 Akihisa Kato, Koichiro Yamauchi: " Improved Limited General Regression Neural Network for Embedded Systems", JNNS2014 pp.52--53, (2014). 小型組み込み機器用・適応・学習アルゴリズム小特集 の論文募集が始まりました。詳細は以下をご覧ください。(〆切2014 11/28) http://www.ieice.org/eng/s_issue/cfp/2015_9ED.pdf ICONIP2014に次の論文が採択されました。Yusuke Kondo, Koichiro Yamauchi . "A dynamic pruning strategy for incremental learning on a budget", to appear in Neural Information Processing -- The 21th International Conference, ICONIP2014 November, (2014). 次の 論文がJACIIIに掲載されました。"Incremental learning on a budget and its application to quick maximum power point tracking of photovoltaic systems", Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics, vol.18, No.4, pp. 682--696 (2014). 近藤 勇祐君が次のタイトルで発表しました。"ページ置き換えアルゴリズムを導入したLimited General Regression Neural Network", Technical Report 電子情報通信学会技術報告, NC2013-112, pp. 139--143, 3月, (2014). (errata有り。お問い合わせ下さい) 加藤 晶久君が次のタイトルで発表しました。 "組み込み用学習法LGRNNとその探索木を用いた高速計算法", Technical Report 電子情報通信学会技術報告, NC2013-66, pp. 75--80, 12月, (2014).

|

バナースペース

中部大学工学部 情報工学科 山内研究室

〒487-8501

愛知県春日井市松元町1200

k.yamauchi[at]fsc.chubu.ac.jp